DVG Media > Foto-Galerie

Die DVG hat Ende 2025 einen Monatskalender für 2026 mit Bildern von Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats herausgegeben.

Wir zeigen auf dieser Seite die 12 Bilder, die der Beirat für den Kalender ausgewählt hat. Außerdem bietet sich hier auch eine Möglichkeit, die Erläuterungen der Beiratsmitglieder zu den Bildern weiterzugeben.

Die Motive reichen von malerischen Felsen und zwei Steinbrüchen, die in Vulkangebieten Mitteleuropas liegen, bis zu aktiven Vulkanen in verschiedenen Teilen der Welt. Nach einem Blick von fern auf den nördlichsten Vulkan der Erde, geht es außerdem in den Unterbau alter Vulkane und zum Aufbau eines Minerals, das die Entwicklung eines Magmas widerspiegelt.

Januar:

Andreas Peterek (Oktober 2014): Kraterrand am Hirschentanz Konnersreuth, Nordostbayern

Ein Vulkan erzählt seine explosive Vergangenheit. Der durch den Abbau entstandene Anschnitt durch die Kraterrandzone zeigt die verschiedenen Eruptionsstadien des Hirschentanz-Vulkans bei Konnersreuth (Nordostbayern).

Phase 1: Durch eine heftige Explosion mit seitlicher Druckwelle (base surge) werden die oberen Abschnitte der Verwitterungsdecke über den Graniten entfernt; im Bild sind die Reste des hellen kaolinreichen Gesteinszersatzes rechts im unteren Teil der Wand zu erkennen.

Phase 2: Es folgen im mittleren Teil des Hanges graue, darüber helle und meist feingeschichtete Ablagerungen nachfolgender hochexplosiver Eruptionen, die durch den Kontakt von Magma mit Wasser (phreatomagmatisch) erfolgten. Das leichte Einfallen der Einheit nach links geht vermutlich auf eine Verkippung zurück.

Phase 3: Mit scharfem Schnitt setzen dunkle Ablagerungen ein, die das ganze weitere Hangprofil bestimmen. Dabei handelt es sich um schlackenreiches vulkanisches Lockermaterial, das durch explosive Entgasungen (strombolianische Eruptionen) entstanden ist. Das leichte Einfallen der Schichten in dieser Einheit nach rechts, zeigt, dass es sich um die Außenwallfazies handelt.

Phase 4: Der Krater füllt sich mit einem Lavasee; im Bild ist die zu Säulen erstarrte Lava zu erkennen. Am Kontakt der Lava zum Gesteinszersatz (am Kraterrand) kommt es zu hydrothermisch verursachten Veränderungen (sichtbar an der Rotfärbung durch Oxidation infolge der Spaltung von Wasser aus dem feuchten Gesteinszersatz und Freisetzung von Sauerstoff).

Alter der vulkanischen Aktivität: rund 21 Mio. Jahre.

Der Steinbruch ist nicht öffentlich zugänglich.

Februar:

Romain Meyer (Dezember 2012): Vulkankrater des Poás, Costa Rica

Der Vulkan Poás in Costa Rica beeindruckt mit einem gewaltigen Hauptkrater im Norden, der etwa 1.500 Meter Durchmesser hat. In seinem Inneren liegt der sogenannte Laguna Caliente, ein Kratersee, der mit seinem pH-Wert von unter 1 zu den sauersten Seen der Erde gehört. Der See ist Teil eines dauerhaft aktiven hydrothermalen Systems. Das bedeutet, dass heißes Wasser und Gase aus dem Erdinneren aufsteigen und den Kratersee ständig verändern. Diese Bedingungen wie z. Bsp. der pH-Wert sind für die meisten Lebewesen extrem lebensfeindlich. Wissenschaftler interessieren sich deshalb besonders für diesen Kratersee, weil man vermutet, dass hier ähnliche chemische und physikalische Bedingungen herrschen könnten, wie auf der frühen Erde oder sogar auf dem Mars.

Der Poás ist 2.708 Meter hoch und gehört zur rund 1.100 Kilometer langen zentralamerikanischen Vulkankette, die sich von Guatemala bis Costa Rica erstreckt.

Aufgrund seiner besonderen geologischen Merkmale wurde der Vulkan Poás im Oktober 2022 von der International Union of Geological Sciences (IUGS) in die Liste der weltweit ersten 100 „geologischen Kulturerbestätten“ aufgenommen.

März:

Andreas Peterek (Mai 2011): Schlackenvulkan Železná hůrka (Eisenbühl), Tschechien

Mit rund 300.000 Jahren der jüngste Schlackenvulkan Westböhmens: der Železná hůrka (Eisenbühl). Der unmittelbar an der deutsch-tschechischen Grenze in Sichtweite zu Bad Neualbenreuth (Bayern) liegende kleine Vulkan fristete bis zur politischen Wende ein unerforschtes Dasein, da er selbst für Wissenschaftler unzugänglich war. Seit der Wende ist er zu einem vielbesuchten Objekt der Region geworden – nicht nur von Vulkanologen. Über den überwiegend phreatomagmatisch geförderten und gut geschichteten Ablagerungen folgen mit scharfer Diskordanz die Schlacken der strombolianischen Eruptionsphase.

April:

Martin Hensch (April 2010): Lavafälle am Eyjafjallajökull, Island

Lavafälle am Fimmvörðuháls (Island). Nach einem intensiven Erdbebenschwarm öffnete sich Ende März 2010 eine Ausbruchsspalte auf der Ostflanke des Eyjafjallajökulls. Der Lavastrom ergoss sich in die Schlucht Hrunagil (Foto). Wenige Tage nach Ende der Spalteneruption begann ein explosiver Ausbruch im Hauptkrater des Eyjafjallajökulls, der mit seiner berühmten Aschewolke für tagelange Sperrungen des Luftraums in Mitteleuropa sorgte.

Mai:

Armin Freundt (Februar 2009): Verwüstung durch Schlammströme

vom Vulkan Chaiten, Chile

Chaiten ist ein rhyolitischer Subduktionszonen-Vulkan mit einer Gletscher-gefüllten 3-km Caldera im Süden Chiles, der nach fast 400 Jahren Ruhe in 2008 wieder aktiv wurde. Nach einer explosiven Eruptionsphase im Mai 2008 verlagerte sich die Aktivität mehr zum Wachstum eines Lavadoms bis in 2010. Bis 2013 folgten kleine Dampf- und Asche-Explosionen und in 2015 gab es nochmal eine Phase intensiverer seismischer Aktivität. Eine Bresche im Calderarand mündet in ein Tal, das sich etwa 10 km bis zur Küste erstreckt, wo das Dorf Chaiten liegt. Dank der seit dem 2. Mai stetig anwachsenden Bims- und Aschedecke (aus bis zu 30 km hohen Eruptionssäulen und proximalen pyroklastischen Strömen) strömten Lahars durch das Tal und überfluteten große Teile des Ortes (die rund 4000 Einwohner waren glücklicherweise bereits evakuiert), Häuser versanken bis zu halber Höhe im Schlamm, wurden zerstört oder mit den Lahars in die Meeresbucht geschwemmt. Die Schichtung und Korngrößenwechsel im Straßenanschnitt dokumentieren mehrere Lahar-Ströme.

Juni:

Carsten Münker (Mai 2025): Phonolithsäulen der Steinwand, Rhön

Blick vom Wanderweg auf die Phonolithe der Steinwand in der hessischen Rhön. Die ca. 20 Millionen Jahre alten Phonolithe der Steinwand stellen die ca. 600 m langen und fast 25 m hohen Relikte eines flachen Intrusivkörpers dar. Die Säulenstrukturen entwickelten sich senkrecht zur Abkühlungsfläche am Umgebungsgestein. Geneigte Säulen an den Enden der Wand zeigen eine Schüsselform des Phonolith-Körpers an. Phonolithe entstehen durch fraktionierte Kristallisation aus kieselsäurearmen Basalten, hierbei kristallisieren Magnesium- und Eisenreiche- Minerale wie Olivin oder Pyroxen in tieferen Magmenkammern und bleiben dort zurück. Es braucht ungefähr das zehnfache des Volumens an Basalt, um phonolithisches Magma herzustellen.

Juli:

Romain Meyer (Juli 2012): Beerenberg (Bärenberg) Vulkan, Jan Mayen

Blick vom norwegischen Forschungsschiff G.O. Sars auf den Beerenberg (Bärenberg) Vulkan, Jan Mayen, der nördlichste über dem Meeresspiegel gelegene aktive Vulkan der Erde (2277 m hoch).

Die oberen Hänge des Beerenbergs, einem imposanten Stratovulkan auf der arktischen Insel Jan Mayen, sind fast vollständig von Eis bedeckt. Fünf große Gletscher fließen von seinem Gipfel zum Atlantik hinab. Der längste dieser Gletscher ist der Weyprecht-Gletscher: Er entspringt am Krater des Vulkans und durchbricht an einer Stelle den Kraterrand im Nordwesten, bevor er sich über rund 6 Kilometer bis zum Ozean erstreckt. Obwohl der Beerenberg auf den ersten Blick wie ein ruhiger Eisberg wirkt, ist er ein aktiver Vulkan. Die letzten bestätigten Ausbrüche ereigneten sich in den Jahren 1970 und 1985. Dabei handelte es sich um sogenannte Flankeneruptionen so dass, die Lava nicht aus dem Hauptkrater austraten, sondern entlang von Rissen an der Nordostseite des Berges eruptierten. Auch in früheren Jahrhunderten wurde vulkanische Aktivität auf Jan Mayen beobachtet, unter anderem in den Jahren 1732, 1818 und 1851.

August:

Ulrich Küppers (Oktober 2023): Magmatischer Fördergang auf

São Miguel, Azoren

Basaltischer Gang Rocha do Cascalho an der Südküste São Miguels (Azoren), westlich der Ortschaft Relva. Der Gang streicht ENE-WSW und ist ca. 6 m breit und zeigt interessanten vertikalen Lagenbau, der auf eine texturelle Variabilität des geförderten Magmas schließen lässt. Der Gang durchschlägt trachytische, pyroklastische Ablagerungen des Vulkans Sete Cidades und hat diese im Kontakt verschweißt. Die basaltische Einheit links vom Gang ist ein basaltischer Lavastrom (älter als der Gang), der in die pyroklastischen Ablagerungen eingeschaltet ist.

September:

Romain Meyer (August 2015): Lagen-Intrusion einer Magmakammer,

Isle of Rum, Schottland

Auf der schottischen Insel Rùm (Innere Hebriden) befindet sich ein faszinierender geologischer Fundort: die sogenannte geschichtete Rum-Intrusion. Dabei handelt es sich um Überreste einer ehemaligen Magmakammer, dem unterirdischen Bereichs, in dem sich vor 60 Millionen Jahren heißes Magma angesammelt hatte.

Als die Magmakammer langsam abkühlte, begannen sich Kristalle zu bilden, die nach und nach absanken und sich in Schichten ablagerten. Heute können Gelogen diese erstarrten Schichten an der Erdoberfläche untersuchen und diese Gesteine erlauben einen Blick in Prozesse, die noch heute unter aktiven basaltischen Vulkanen stattfinden.

Besonders beeindruckend ist der fotografierte Aufschluss, welcher einen großen, dreieckigen Block aus Troktolith- und Peridotit-Gesteinen zeigt. Troktolith besteht hauptsächlich aus den Mineralen Plagioklas und Olivin während im Peridotit die Mantelphasen Olivin, Pyroxen und Plagioklas auskristallisierten. Dieser Block ist von gestörtem Troktolith umgeben, der sich offenbar wie eine Art Decke über den Block gelegt hat. Das Spannende daran: Die Gesteine zeigen, dass sich die „gleichen“ Materialien innerhalb der Magmakammer sowohl spröde (also brüchig) als auch duktil (verformbar) verhalten können. Geologen gehen davon aus, dass hier Gesteine vom Rand der Magmakammer in deren Tiefe „abgerutscht“ sind ganz ähnlich wie bei einer Lawine im Schnee. Solche Aufschlüsse liefern Vulkanologen wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Magmakammern im Erdinneren funktionieren und helfen ihnen, besser zu verstehen, was unter aktiven Vulkanen passiert.

Oktober:

Ulrich Küppers (Oktober 2021): Tajogaite auf La Palma,

Kanarische Inseln

Ausbruch des Vulkans Tajogaite auf La Palma (Kanaren) im Oktober 2021, gesehen am frühen Morgen des 11. Oktober aus der Sperrzone im Dorf Las Manchas. Der wachsende Kegel (finale Höhe fast 190 m über vorheriger Topografie) entstand durch die gleichzeitige Förderung von Lava und Tephra. Lava trat quasi kontinuierlich am unteren (westlichen) Ende einer NW-SE-gerichteten Eruptionsspalte aus [hier nicht zu sehen]. Die explosive Aktivität fand in der Regel an mehreren Kratern auf dieser Spalte statt (im Bild zu sehen sind 3 aktive Vents) und zeigte häufig unterschiedliche Ausprägung, mit unterschiedlicher Größe und Temperatur der ausgeworfenen Tephra.

November:

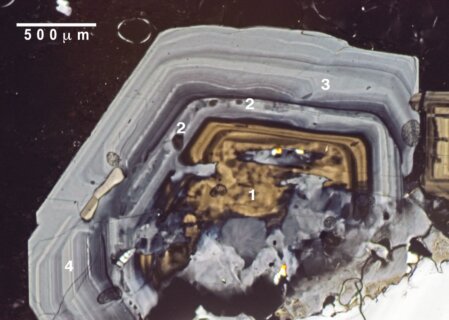

Armin Freundt (Dünnschliff): Abwechselnd Wachstum und

Anlösung im Plagioklaskristall

Phasen von Wachstum (konkordante "Schichtung") und Resorption durch Ungleichgewicht (Diskordanzen, Ausbuchtungen) in einem Plagioklas-Kristall spiegeln die wechselhafte Entwicklungsgeschichte des Magmas wider.

Plagioklas ist ein Misch-Mineral aus Albit (Ab) und Anorthit (An), dessen Zusammensetzung sich mit der des Magmas, dem Wassergehalt und der Temperatur ändert. Im polarisierten Foto zeigen unterschiedliche Farben/Grautöne unterschiedliche An Gehalte an. Dieser Einsprengling aus der dazitischen plinianischen Alpehué Tephra (ca. 3 ka, Vulkan Sollipulli, Chile) hat einen fleckigen Kern (1), der vermutlich als An~40% Xenokristall von einem weniger differenzierten Magma, in dem An>50% stabil war, aufgenommen, resorbiert und teilweise rekristallisiert wurde, sodass beide Zusammensetzungen in den fleckigen Zonen vorkommen. Um den Kern folgt eine Zone "konkordanter Schichtung", während der der Kristall mit wechselnden An-Gehalten wuchs. Darauf folgt eine Resorptionszone (2) mit unregelmäßigen Strukturen und zahlreichen Schmelz(Glas)-Einschlüssen (ovale dunkle Flecken). Die Resorption wurde vermutlich durch eindringendes mafisches Magma verursacht. In der äußeren, "fein geschichteten" Zone 4 wuchs der Kristall unter generell abnehmendem An-Gehalt (bis ~35% An am Rand), aber diese Abnahme verläuft im Zig-Zag, also nicht stetig, und ist auch von Diskordanzen (3) durch leichte Resorption unterbrochen, Hinweise auf andauernde Magmenmischung.

Die interessanten Aspekte sind: (a) der Aufbau eines zonierten Kristalls lässt sich wie der Aufbau eines klastischen Sediments mit Schichtung und Erosionsdiskordanzen "lesen". (b) Schmelzeinschlüsse werden bevorzugt in Resorptionszonen gefangen, also in einer Phase des Ungleichgewichts und repräsentieren nicht unbedingt das Gleichgewichtsmagma.

Foto: Mikrofoto unter gekreuzten Polarisatoren von A. Freundt

Dezember:

Martin Hensch (Dezember 2014): Spaltenausbruch am Vulkan Bárðarbunga, Island

Ausbruchsspalte und Lavastrom von Holuhraun (Island). Im August 2014 begann am Vulkan Bárðarbunga unter dem Gletscher Vatnajökull, verursacht durch eine Magmaintrusion, die sich wenige Kilometer unter der Erdoberfläche ihren Weg über gut 40 km nach Norden zur eigentlichen Ausbruchsstelle bei Holuhraun bahnte. Der Ausbruch begann Ende August 2014 und dauerte knapp sechs Monate bis Mitte Februar 2015. Gut ein Kubikkilometer Lava ergoss sich in das unbewohnte Gebiet, die Fläche des Lavastroms erreichte eine Fläche vergleichbar mit der Halbinsel Manhattan.